科学构建能源安全、粮食安全、生态安全的 国家水网大动脉

藏水北调,是解决我国能源安全、粮食安全、生态安全的必由之路

1、能源安全

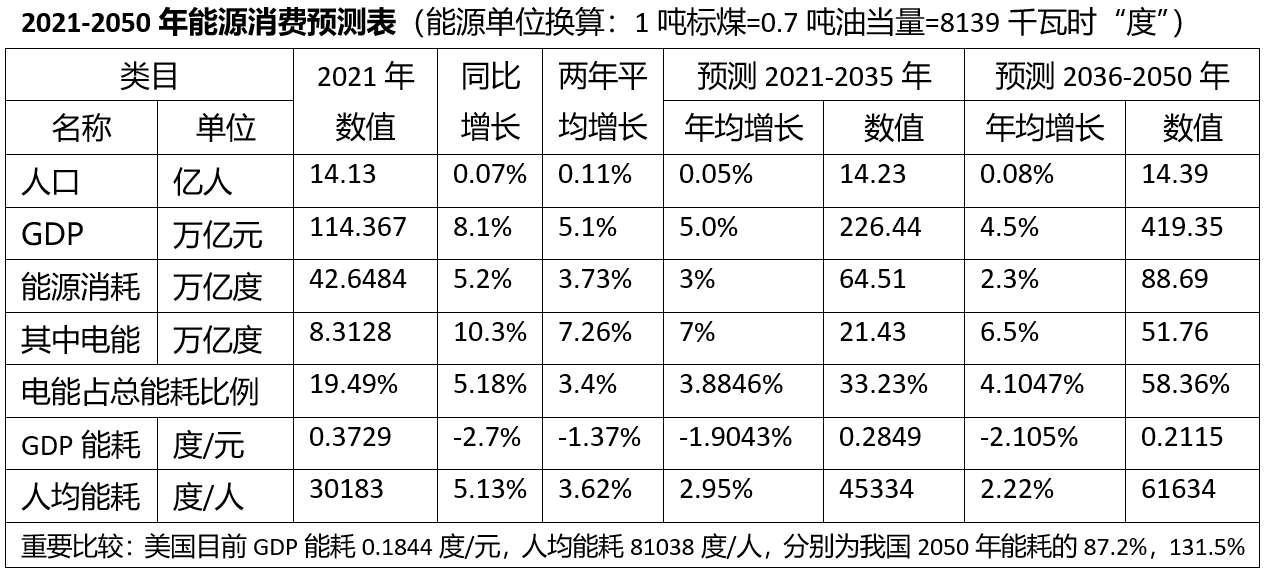

根据2019-2021年我国人口、GDP、能耗(含电能)的统计数据,结合新中国成立以来,人口、GDP与能耗之间的比例关系,加上未来人口、经济增长与节能降耗能力的系统分析,对我国2035、2050年人口、GDP、能耗(含电能)进行了全方位的推导和运算,预测数据列表如下:

表1:2021-2050年能源消费预测表(能源单位换算:1吨标煤=0.7吨油当量=8139千瓦时“度”)

数据分析:

1.1、美国特殊的产业结构,导致了其较低的单位GDP能耗。美国以高科技产业、金融服务业、高附加值轻工业为主,钢铁、水泥、化工、冶炼等高能耗的重工业占其GDP比重相对较低。这种产业结构,不仅需要高科技的支撑,更需要军事、金融霸权的支撑,才得以维持其全球产业链的高端利益,让全世界的资源为其所用。我国作为和平崛起的国家,倡导互利共赢,构建人类命运共同体的发展理念,不能以霸权的方式掠取全球资源。我国还处于工业化进程中,现代化建设刚刚开始,西部大开发正在起步,我国的产业结构必须是全面的、完整的、均衡的。因此,即使我国以最大的努力节能降耗,预计到2050年,单位GDP能耗也不低于0.2115度/元,为美国目前的114.7%;而人均能耗仅为美国目前的76.1%。

1.2、我们预测未来30年的能耗数据比有关专家预测的数据高出许多,是因为我们基于上述的分析判断和我国的基本国情,强调“节能降耗”不能以牺牲国家的发展为代价,更不能以牺牲人们对美好生活的向往为代价。那些脱离中国基本国情,照搬美国单位GDP能耗标准,漠视美国人均能耗,鼓吹能耗总量即将达到峰值,迫使政府强行拉闸限电的“节能降耗”方式危害巨大。我国要以科技的发展,稳步推进节能降耗的同时,必须加大可再生新能源的开发利用,既要如期实现“碳中和”目标,又要确保现代化建设中的能源安全。

1.3、随着科技的发展,5G、6G技术的普及应用,在未来30年,物联网、人工智能、新能源汽车等应用场景飞速发展,许多高能耗产业也将进入电能时代,电能占总能耗的比重不断加大,预计到2050年,电能占总能耗的比例由目前的19.49%迅速上升到58.36%,甚至更高。

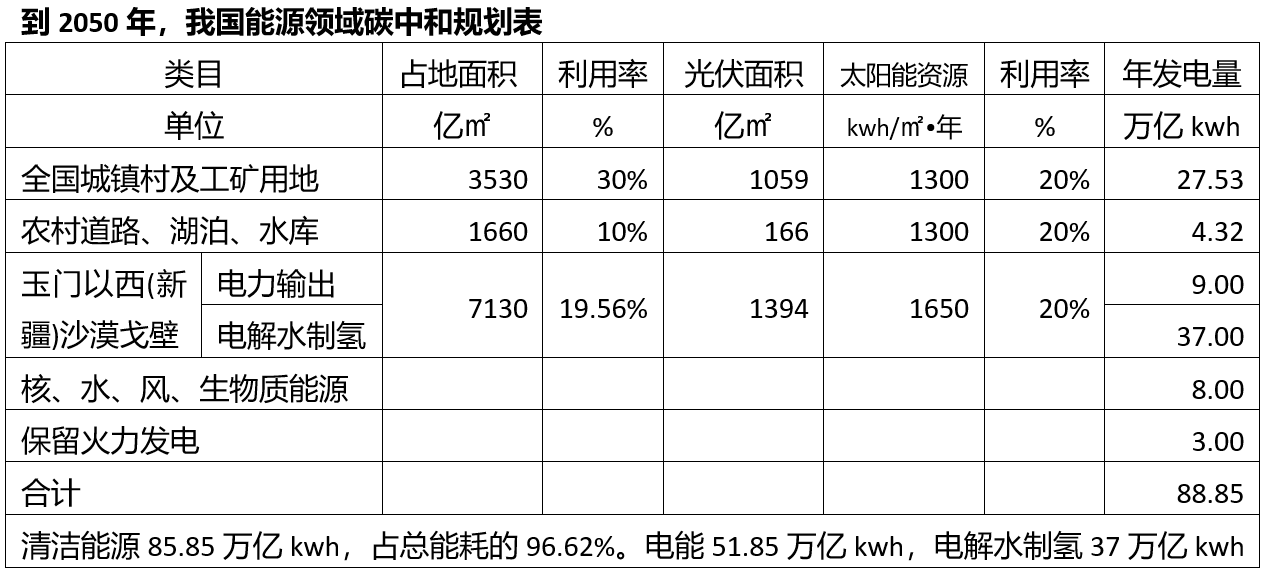

1.4、在可预见的可再生新能源体系中,光伏发电的平准化度电成本更低,潜力更大。“第三次国土调查”数据显示,我国城镇村及工矿用地3530亿平方米,农村道路、湖泊水面、水库水面1660亿平方米,充分利用前者30%的屋顶面积1059亿平方米,后者10%的面积166亿平方米,共利用有效光能面积1225亿平方米开发光伏发电,按年均太阳能资源1300kwh/㎡、综合转换效率20%计算,年均发电31.85万亿千瓦时;同时发展核能、水能、风能、生物质能源年均发电8万亿千瓦时;保留火力发电年均3万亿千瓦时,以上共计年均发电量42.85万亿千瓦时。与2050年51.76万亿千瓦时的用电需求相比,还相差8.91万亿千瓦时的用电缺口;与2050年88.69万亿千瓦时的能源消耗总量相比,还相差45.84万亿千瓦时。

1.5、“第三次国土调查”数据显示,我国还有约150万平方公里的沙漠戈壁没有利用。“春风不度玉门关”,玉门以东及青藏高原,均属于季风影响区,如果大面积开发光伏发电,势必减少海陆温差,影响我国大陆的季风强度和降雨量,需要特别慎重;玉门以西为西风主导区,不影响我国大陆的季风和降雨,新疆全境和青海柴达木盆地,是可以大规模开发的优质太阳能基地,每年可开发利用的光伏发电量高达200万亿千瓦时,超过我国目前社会用电总量的23倍,是我国目前社会能源消费总量的4.7倍。特别是罗布泊周边,仅塔克拉玛干沙漠,面积超过33万平方公里,日照时间长,每年可开发利用的光伏发电量超过100万亿千瓦时,是我国可再生清洁能源的重要能源保障,但前提条件是,要有足够的水资源才得以开发利用。

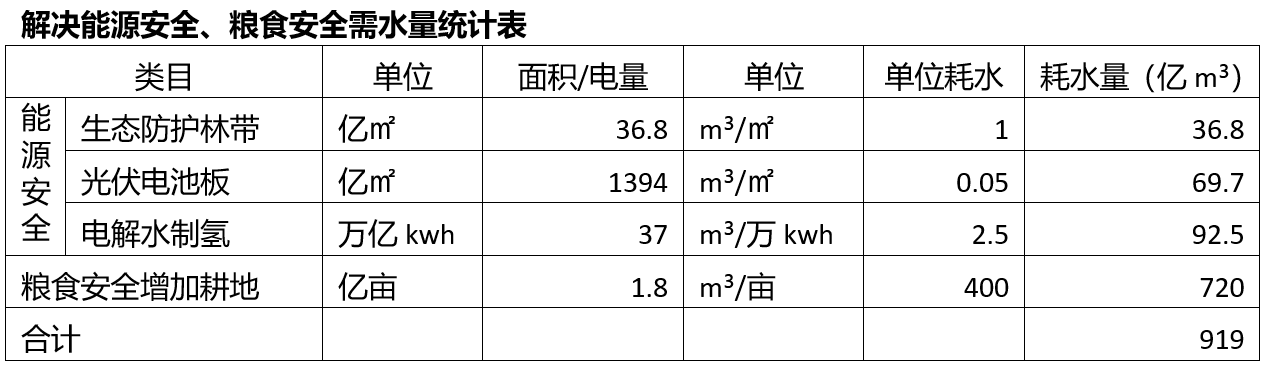

首先,种植网格化生态防护林需要水,解决时不时漫天飞舞的风沙问题。以塔克拉玛干沙漠为例,按每5公里的网格化种植生态防护林带,整个塔克拉玛干沙漠需要种植生态防护林带累计长度122700km,绿化带宽30米,绿化面积36.8亿平方米,按每平方米年均浇水1立方米估算,年均用水量36.8亿立方米。

其次,清洗光伏电池板需要水,确保光伏发电效率。以塔克拉玛干沙漠为例,年均太阳能资源1650kwh/㎡,综合利用效率按20%计算,每平方米年均发电330千瓦时;按年均发电总量46万亿千瓦时的规模估算(多余的电用来电解水制氢),需要光伏电池板面积1394亿平方米(13.94万平方公里)。平均每年清洗50次,每次每平方米清洗太阳能光伏电池板用水1升,年均用水量69.7亿立方米。光伏下面种牧草,同时大力发展畜牧业,牧光互补,地尽其用。

再次,电解水制氢需要水。罗布泊周边(含塔克拉玛干沙漠)年均发电量46万亿千瓦时,其中9万亿千瓦时弥补用电缺口,部分电能通过特高压线路输送到我国东中部地区,确保我国电力供应的能源保障;还有37万亿千瓦时的电能用来电解水制氢,既实现储能,又解决化石燃料的可再生替代,如期全面实现能源领域的碳中和发展目标。电解水1立方米耗电4000千瓦时,37万亿千瓦时可电解水92.5亿立方米,产生氢气9.7万亿立方米(约8.63亿吨)。

以上合计,至少需要解决水源36.8+69.7+92.5=199亿立方米。从而彻底解决我国可再生清洁能源的供应,摆脱对国际油气的依赖,确保我国可再生清洁能源的安全。(表2)

表2:到2050年,我国能源领域碳中和规划表

1.6、储能及能源调节问题。

为控制环境污染,确保环境安全,未来的储能及能源调节,除无污染的电解水制氢之外,必须坚持以抽水蓄能电站为主,化学储能为辅的发展方向。光伏发电的电能体系,需要搭配1/5左右的抽水蓄能电站。年均40.85万亿千瓦时的光伏电能,需要适地配套建设年均发电量8.17万亿千瓦时的抽水蓄能电站,以平衡电网电能,确保用电需求的稳定供应。初步推算,我国大陆2843个县级区划,平均每个县级区划需要建设一座120万千瓦的抽水蓄能电站。另外,玉门以西的超级可再生能源基地,还需要建设820个120万千瓦的抽水蓄能电站。

1.7、新能源发展战略,未来29年,总投资超过220万亿元,平均每年投资7.59万亿元,占2021年国民生产总值的6.63%,将替代房地产行业,拉动我国GDP持续高速增长。

以光伏发电为例,利用屋顶、水域等建设面积1225亿平方米,玉门以西地区建设面积1394亿平方米,合计2619亿平方米。按照0.2千瓦/平方米、3500元/千瓦的装机价格估算,总投资为183.33万亿元。同时,还需要建设与其规模配套的抽水蓄能电站约45亿千瓦,每千瓦抽水蓄能电站的建设费用平均按5000元估算,需要建设投资22.5万亿元。两者相加,建设投资合计为205.83万亿元。加上水能(含调水工程)、核能、风能、生物质能、电解水制氢、化学储能等增加的投资,总投资将远远超过220万亿元。

1.8、新能源发展战略,生态效益、经济效益特别显著。生态效益方面,到2050年,每年将为我国提供85.85万亿千瓦时的非化石能源,占我国能源消耗总量88.69万亿千瓦时的96.8%,基本上实现了能源领域的碳中和。经济效益方面,按每千瓦时0.4元价格估算,年均为我国创造非化石能源收入34.34万亿元。经分析,光伏发电的平准化度电成本每千瓦时0.1元左右,加上储能调节成本0.05元,每千瓦时有0.25元的溢价,按年均77.85万亿千瓦时估算,每年为我国创造经济增加值19.46万亿元,平均10年左右即可收回光伏发电的工程投资。

1.9、从社会效益来看:能源产耗方面,提炼晶硅的能耗大约需要晶硅本身1年左右的光伏发电量,与之相应的支架、基础设施建设等其它能耗再增加一倍,晶硅的有效使用寿命25年,其中有23年的发电量供社会发展使用,能源产耗比25:2,为1250%。 投资拉动方面,未来30年,仅新能源发展战略的直接投资将超过220万亿元,在2021年新能源投资1.68万亿元的基础上,平均每年将保持8.83%的投资增速,不仅拉动我国GDP持续高速增长,而且在交通基础设施建设和房地产开发建设接近饱和的当下,为接力投资拉动我国经济转型升级、确保高质量发展创造了有利时机和良好的条件。同时,通过“做大蛋糕”,解决了未来30年,我国现代化建设中诸如房地产税改革、缩小地区发展差距和贫富差距、解决劳动就业等系列社会问题。

2、粮食安全

根据2017-2021年我国人口、粮食产量、粮食进口的统计数据,结合新中国成立以来,人口、粮食产量与粮食消费之间的比例关系,加上未来人口、粮食产量与粮食消费的系统分析,对我国2035、2050年人口、粮食产量、粮食消费进行了全面的推导和运算,预测数据列表如下:

表3:2021-2050年粮食缺口预测表(以2017年第三次全国农业普查修订后的数据为准)

数据分析:

2.1、进口粮食主要用于养殖业和植物油的生产,由于2018-2019年非洲猪瘟的影响,进口粮食大幅下降,2020-2021年,随着养殖业的恢复繁荣,进口粮食大幅上升。加上缺乏粮食储存的详细数据,仅从粮食产量和粮食进口两组数据中很难反映我国真实的粮食消耗量,因此,取2017-2021年的平均数据代表近年来的粮食消耗数据。

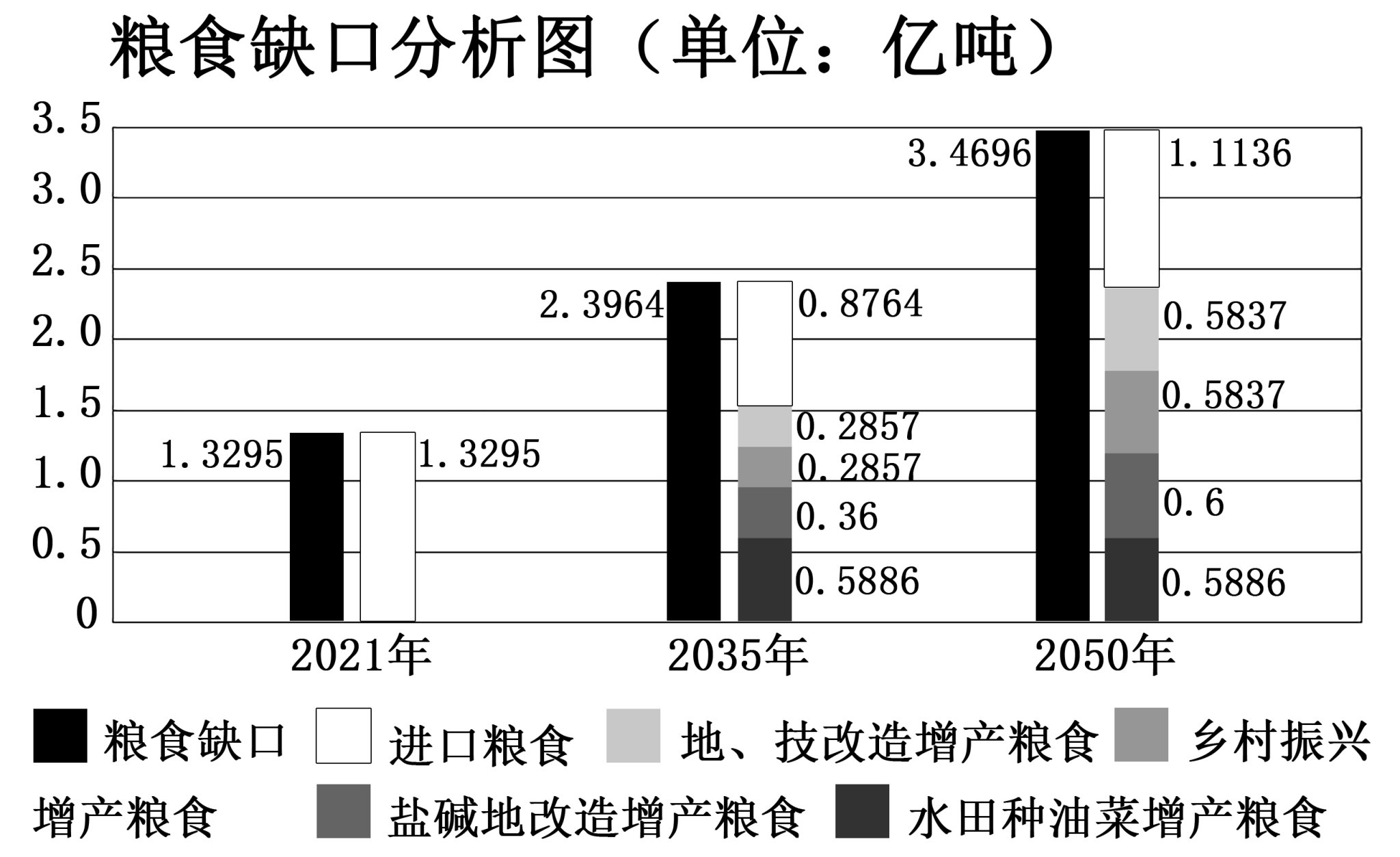

2. 2、表格中的“粮食进口”一栏,代表我国自产粮食的缺口数量。根据现有的农业政策和正常的技术进步,在保持现有耕地面积不减少的前提下,到2035年,我国自产粮食缺口将扩大到2.3964亿吨,占粮食消耗总量的24.32%;到2050年,我国自产粮食缺口将扩大到3.4696亿吨,占粮食消耗总量的29.38%。要确保我国自产粮食安全,任务非常艰巨。

2.3、解决未来30年的自产粮食缺口,目前可预见的方法和措施主要有以下几种:

一是实行“藏粮于地、藏粮于技”发展战略。通过优质高产品种的培育,高标准农田的建设,结合阳光大棚、粉垄深耕、测土施肥等现代种植技术的推广应用,加速提高农业单产。预计未来30年,在原有预增的基础上,年均再提高粮食产量0.3%,到2035年、2050年,分别增加粮食产量0.2857亿吨、0.5837亿吨。

二是全面推进乡村振兴战略。通过乡村振兴国土空间规划,明晰每宗土地的性质和责权,结合当地实际和产业特点,植入土地等资源变资产、资金变股金、农民变股民的“三变改革”等措施,充分激发农业各生产要素的积极性,提高闲置或低产土地的利用效率。有望年均再提高粮食产量0.3%,到2035年、2050年,分别增加粮食产量0.2857亿吨、0.5837亿吨。

三是培育耐盐碱作物品种,开发有条件的盐碱地种植面积。全国盐碱地面积约5亿亩,有条件或可创造条件种植面积2035年增加0.6亿亩,2050年增加1亿亩。按每年两茬种植,年均亩产量0.6吨估算,到2035年、2050年,分别增加粮食产量0.36亿吨、0.6亿吨。

四是充分利用江南、华南水田的冬季休耕种植油菜。根据第三次国土调查数据,我国共有水田4.7088亿亩,冬季有条件种植油菜的水田按50%估算,可增加油菜种植2.3544亿亩,平均亩产按0.25吨估算,每年可增加油菜籽产量0.5886亿吨。

以上合计,到2035年,我国自产粮食可再增加1.52亿吨,达到8.9787亿吨;到2050年,我国自产粮食可再增加2.356亿吨,达到10.6949亿吨。与自产粮食缺口相比,分别相差0.8764亿吨和1.1136亿吨。(图1)

▲图1:未来30年,我国粮食缺口分析图(单位:亿吨)

2.4、如上分析,确保粮食安全,该想的办法都已经考虑进去了,要完全实现粮食自给自足,缺口还很大。按平均亩产0.6吨估算,还需要新开发耕地1.46-1.86亿亩。

重庆交通大学易志坚教授团队研究的沙漠成土技术,在塔克拉玛干沙漠、乌兰布和沙漠进行了大量的种植试验,不仅改造了沙漠,而且获得了高产稳产。利用该技术改造一亩沙漠仅需投资3000-5000元,年均用水300-500立方米。

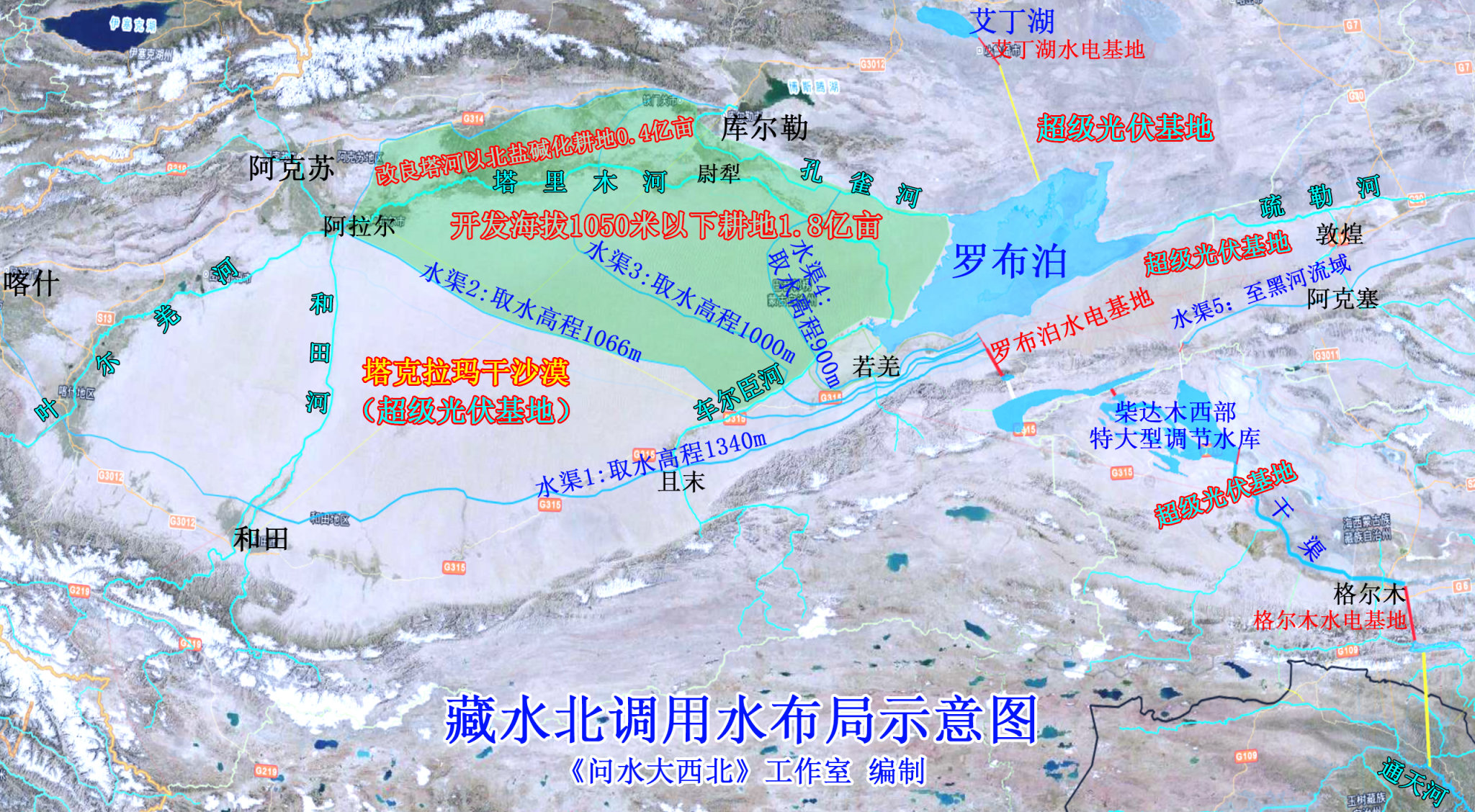

在若羌、阿拉尔、库尔勒海拔1050米以下的塔克拉玛干沙漠东沿,810米以上的罗布泊周边,利用沙漠、沙地开发耕地1.8亿亩,按平均每亩耕地开发费用4000元、年均用水400立方米估算,需要开发费用7200亿元,年均用水720亿立方米。由此彻底解决我国粮食安全。

3、藏水北调,是解决我国能源、粮食、生态安全的必然选择

由于玉门以东属于季风影响区,大规模建设光伏发电势必减少海陆温差,降低我国大陆的季风强度和降雨量。因此,利用沙漠戈壁大规模建设光伏发电必须安排在玉门以西的非季风影响区。结合开发1.8亿亩耕地的用水,需要向罗布泊周边增加的调水量列表如下:

表4:解决能源安全、粮食安全需水量统计表

为什么要选择在塔克拉玛干沙漠东沿,而且是海拔较低的地区开发1.8亿亩耕地?

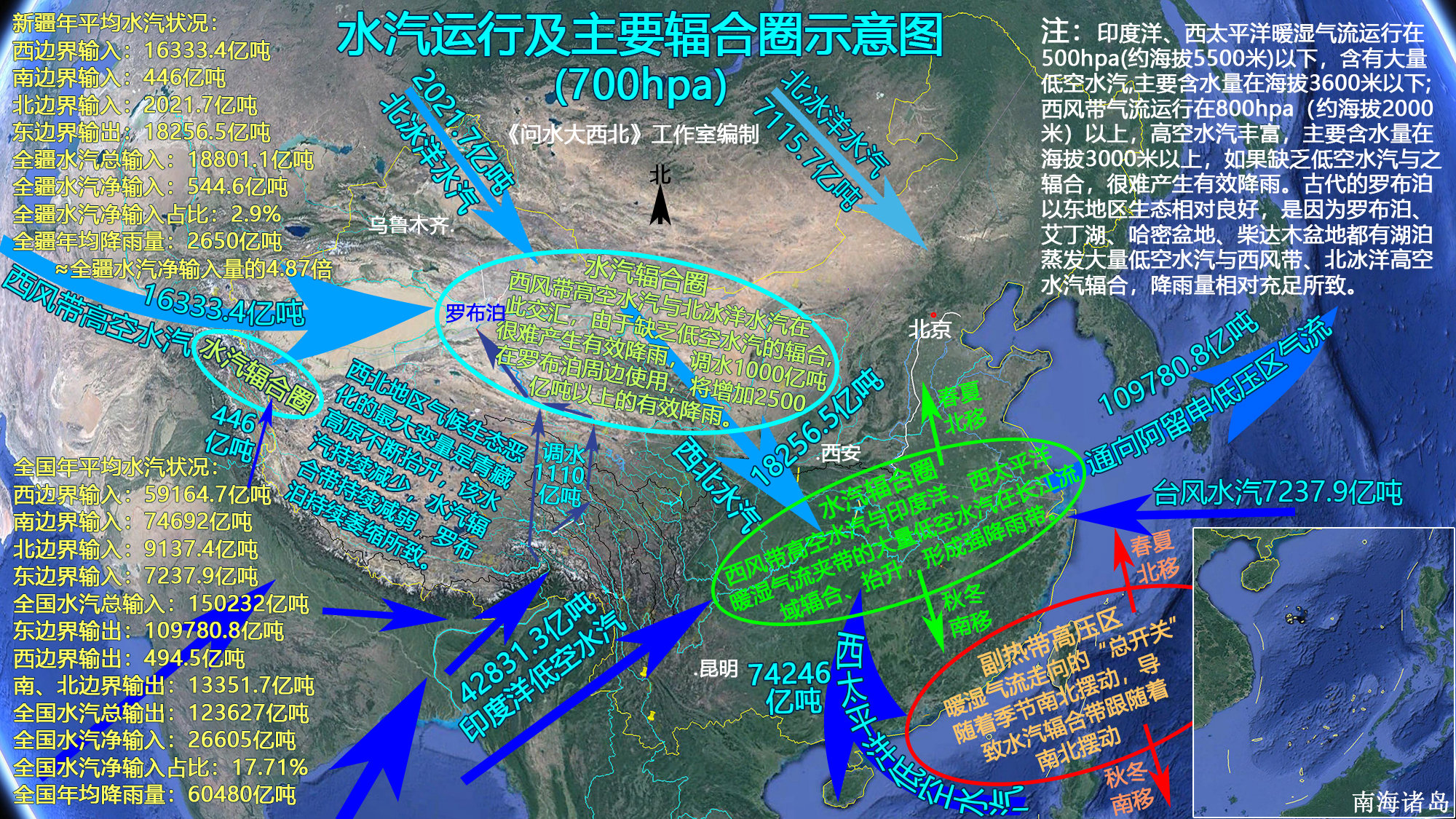

一是因为西北地区处于西风带上,常年以西风为主,通过藏水北调,把藏东南大量的河川径流调入罗布泊周边使用,蒸发大量的水汽湿润西风气流,随着水汽的东移,将会增加整个西北地区、特别是祁连山一带的降雨量,改善包括塔里木盆地、柴达木盆地、吐哈盆地、河西走廊、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、库布齐沙漠、毛乌素沙地、黄土高原、三江源区、青藏高原北麓、内蒙古中东部地区在内的整个西北地区的气候环境和水土生态,增加塔里木河、车尔臣河、疏勒河、黑河、石羊河、黄河等自然河道的径流量,起到倍增的用水效果。如果把大量的水调入祁连山以东地区,蒸发的水汽,随着西风向东漂移,对改善西北地区气候生态的作用大打折扣。〔1〕(图2)

▲图2:水汽运行及主要辐合圈示意图

二是因为罗布泊周边地区海拔低,热量充足,昼夜温差大,更有利于作物的生长,获得更好的粮食品质和更高的粮食产量,又能更多地利用水能落差发电,增加水能利用效率,减少用水成本,一举多得。(图3)

▲图3:藏水北调用水布局示意图

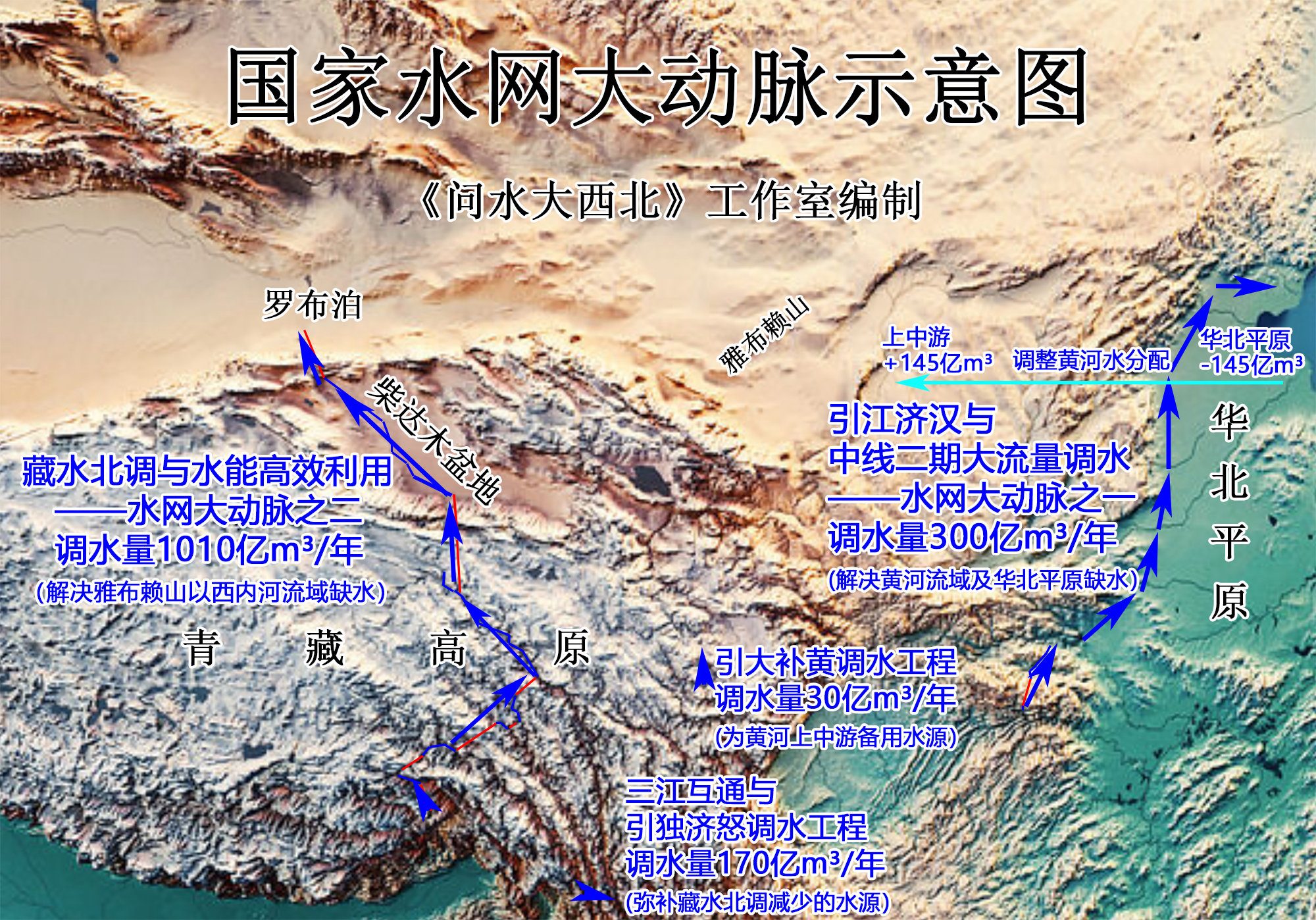

三是藏水北调工程,把藏东南的河川径流调入罗布泊周边地区,有柴达木西部特大型水库进行年度调节,可以做到按需供水,并且调水线路更短,施工更容易,费用更节省。(图3/4)

▲图4:国家水网大动脉示意图

四是调水途中,可利用柴达木西部大型调蓄水库为下水库,阿尔金山大水库为上水库,建设10亿千瓦(1太瓦)抽水蓄能电站群,满足玉门以西超级光伏基地储能调节需求。(图3)

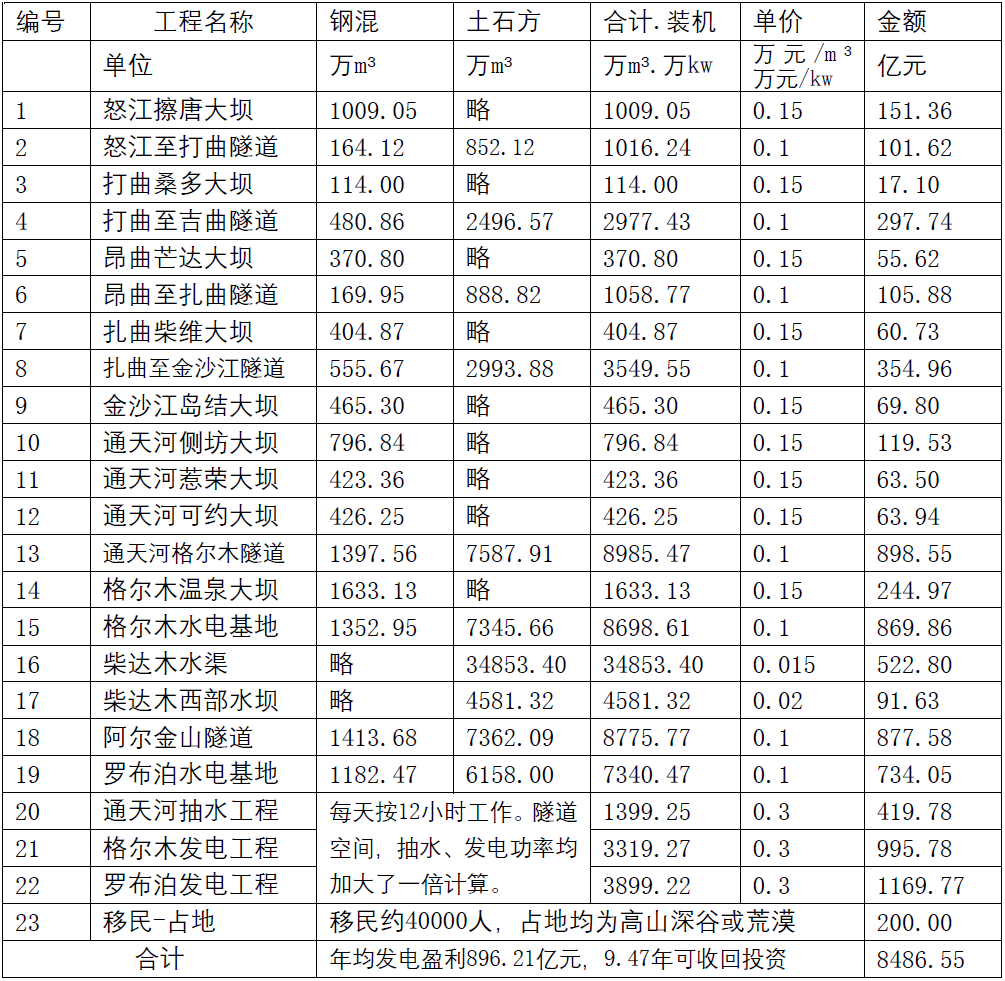

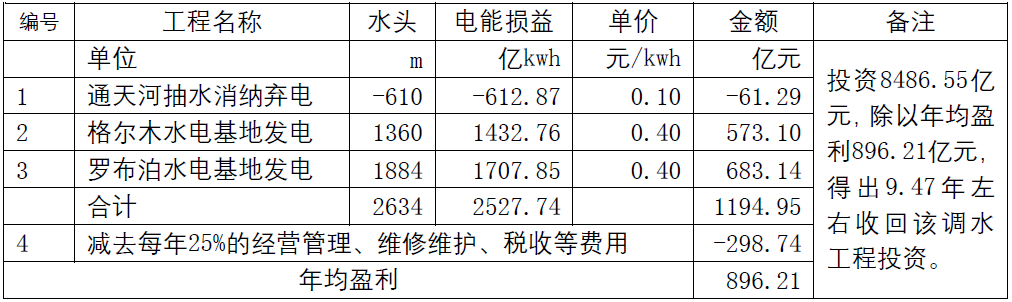

经研究,藏水北调一期工程,从藏东南的怒江、澜沧江、金沙江年均调水430亿立方米。经青海玉树穿过昆仑山分水岭,在柴达木盆地西部的大型水库调蓄后,穿过阿尔金山,进入罗布泊地区。调水线路全程851.6公里,其中8段隧道总长551.6公里,水渠300公里,水坝10座,总投资8486.55亿元。该工程利用有效水能落差2634米,年均发电净量2527.74亿千瓦时,年均盈利896.21亿元,仅利用水能发电,不到10年即可收回调水工程投资。〔2〕(表5/6)

表5:藏水北调一期工程:怒:、澜、金至罗布泊调水工程主要工程量、工程费用估算表

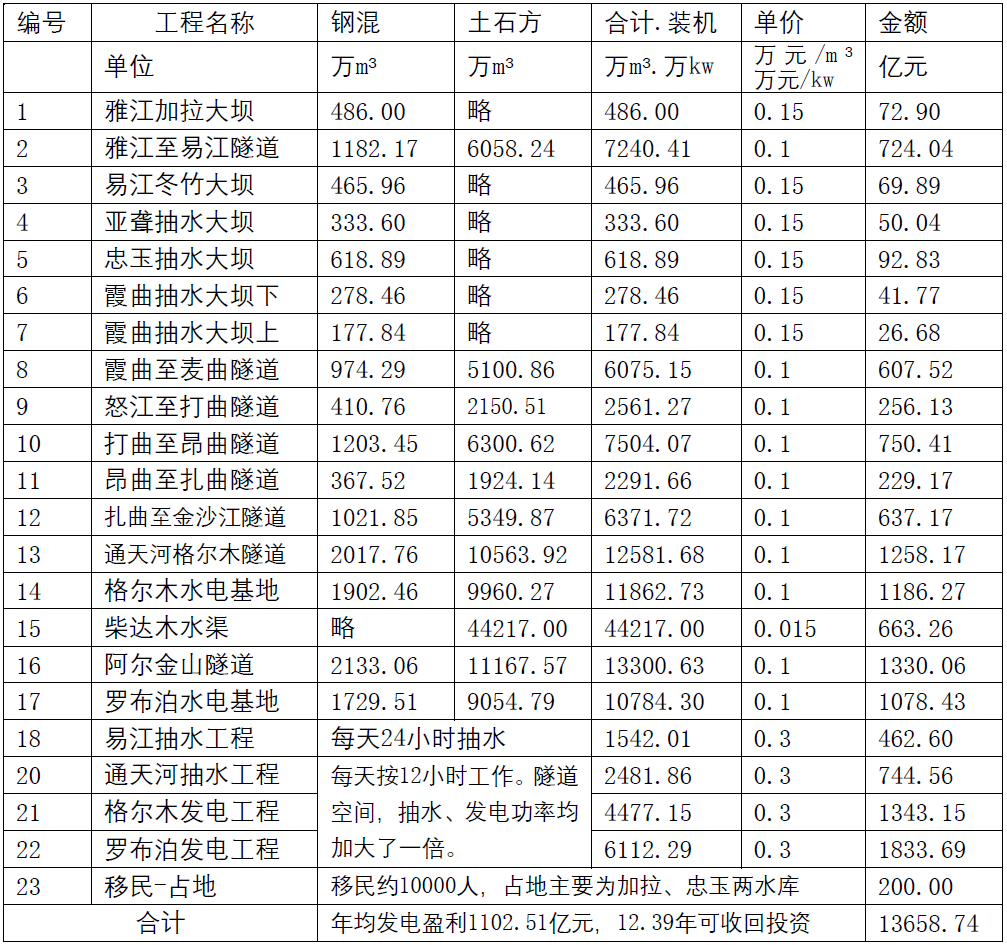

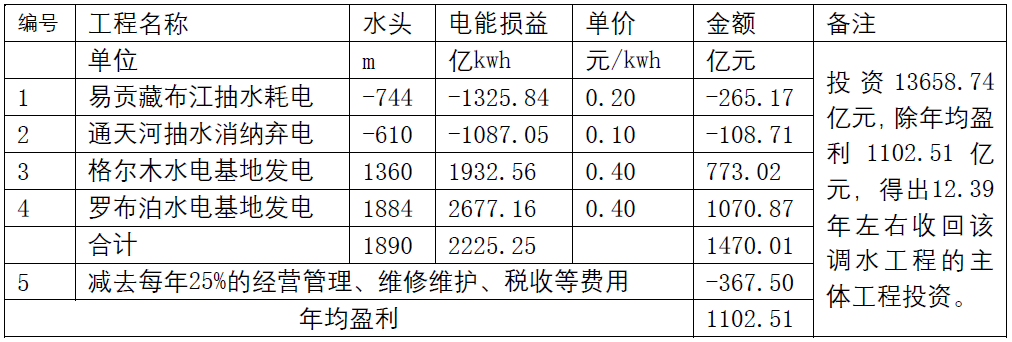

藏水北调二期工程,从藏东南的雅鲁藏布江年均调水580亿立方米。调水线路全程1003.2公里,其中12段隧道总长703.2公里,水渠300公里,在一期工程的基础上,增加水坝5座,总投资13658.74亿元。该工程利用有效水能落差1890米,年均发电净量2225.25亿千瓦时,年均盈利1102.51亿元,仅利用水能发电,不到13年即可收回该调水工程投资。〔3〕(表7/8)

表7:藏水北调二期工程:雅鲁藏布江至罗布泊调水工程量、工程费用估算表

藏水北调一、二期工程年均调水1010亿立方米,同时解决了我国能源安全需水量199亿立方米、粮食安全需水量720亿立方米的用水需求。而且,这些水源仅通过发电、能源调节(风光水储一体化)即可收回调水工程投资,实现0成本的基础水价,用水没有任何负担。

总之,我们研究调水工程,不能仅仅为了缺水而调水,这种头痛医头、脚痛医脚的调水思路不能从根本上解决问题。必须站在全国一盘棋的高度,结合能源迭代、粮食保障、生态短板,以及水能利用、水汽环流等自然规律,以系统思维,从根本上解决我国时空上的结构性缺水问题,真正做到人与自然和谐共生的科学调水和科学用水。由此,将拉动投资数百万亿元,接力交通基础设施、房地产开发建设,助推我国经济转型升级、实现高质量发展。化解诸如房地产税改革难以落地、缩小地区发展差距和贫富差距、解决劳动就业等系列社会问题。激活经济内循环,筑牢经济基本盘,夯实未来发展基础,确保我国GDP持续、健康、稳定、高速增长。这是解决我国能源安全、粮食安全、生态安全、边疆安全,拓展国土利用空间和产业发展空间的必由之路。

4、问题与科研攻关

要实现以上发展目标,做到精准决策,涉及几十个细分课题,特别是在玉门以东沙漠戈壁大规模建设太阳能光伏发电对我国大陆季风强度和降雨量的影响、国家水网主骨架与大动脉的科学布局等重大课题,需要国家高度重视,加大科研投入,组织各有关科研团队,逐一进行科研攻关,形成一套系统、完整的科学发展体系,确保国家系列重大决策万无一失。

值得关注的是,2022年2月,国家发展改革委、国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知(发改基础[2022]195号),其中提出,到2030年,在库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠规划建设风电光伏基地装机2.84亿千瓦。这种规模,对我国季风强度和降雨量的影响估计还不会太大。如果在2030年之后,还继续在这些玉门以东季风影响区域大规模建设光伏基地,必须深入研究,慎之又慎,避免由于季风强度的减弱、降雨量的减少,导致我国华北、华东、华南等季风区域大面积干旱的发生。

值得注意的是,伊犁河虽然流出国外,但它并不是外流河,而是以巴尔喀什湖为终点的内流河。如果把伊犁河的水调到南疆渭干河,虽然工程上没有太大的障碍,但是,势必减少巴尔喀什湖的水量,导致湖水水位下降,面积减少,蒸发量减少,降雨量也将相对减少。这种平衡一旦打破,久而久之,将导致西疆及伊犁河谷的气候生态不断恶化,进入越来越干旱的恶性循环,这是非常危险的。希望决策部门高度重视,深入研究,谨慎决策。

关于南水北调总体规划中的西线调水工程,同样有很多问题值得深入研究:

本文已经分析了藏水北调工程,一举解决雅布赖山以西内河流域的缺水问题。南水北调西线工程,仅需解决雅布赖山以东的石羊河流域和黄河流域的缺水即可。

根据黄河每个河段的年均径流量来看,黄河上中游为主要产水区。然而,黄河下游的华北平原,每年分配黄河水资源145亿立方米。如果把这些水留给黄河上中游使用,并补充石羊河流域的必要供水,黄河上中游其实就不缺水了,真正缺水的只有黄河下游的华北平原。

根据“高水高用、低水低用”的调水原则,黄河下游的华北平原完全可以从海拔更低、工程更简单的三峡水库调水。这样,不仅避免了川西水电基地的发电损失,减少川西强地震带对调水工程的威胁,确保用水安全,而且节省大量的工程投资,降低调水成本,提高调水效益。

通过抽水蓄能原理,每年从三峡水库调水200-300亿立方米到丹江口水库,再修建一条从淘岔到黄河郑州段的中线二期大流量调水总干渠,再通过现有干渠、灌渠、沟渠的改造、加固、升级,供水覆盖整个华北平原。由此,整个黄河流域及华北平原的缺水问题全部得到解决。而且在抽水蓄能的调水过程中,统筹“风光水储”一体化建设,调节电网峰值,助力能源领域的碳中和,并获得巨大的电费差价收益。

有人提出,南水北调西线工程的重要功能之一是为黄河冲沙。其实,关于黄河治沙问题,只要坚持“结合河沙产业科学规划综合治理”这条要诀,让黄河的河沙变废为宝,黄河的治沙难题将迎刃而解。既缓解了河沙的供应紧张,减少许多地方挖山磨砂、破坏生态环境的问题,又在黄河治沙的河沙产业中获得较好的经济收益,实现河沙产业与黄河治理双赢局面。再说,黄河上中游每年减少145亿立方米的水量下泄,仍然还有100亿立方米左右的生态基流,通过科学安排,选择汛期洪水期间,集中一两次冲沙作业,是完全可以实现的。

2002年确定的南水北调总体规划西线调水工程,已经时隔20年。20年来,我国的GDP已经从2002年的1.47万亿美元(占世界4.2%)增加到2021年的17.7万亿美元(占世界18.4%),增加了12倍。时代在发展,社会在进步,科技在突飞猛进,如果我们不顺应时代和科技的发展要求,还停留在20年前的总体规划中不变,势必跟不上时代发展,我们的调水工程,会遭到历史的淘汰。

科学构建国家水网主骨架与大动脉,不仅是解决我国能源安全、粮食安全、生态安全、边疆安全,拓展国土利用空间和产业发展空间,全面实现中华民族伟大振兴的关键性工程,而且是留给子孙后代的千年工程,在规划建设中,应该淡化经济条件和技术条件的思想禁锢,因为这些问题随着经济技术的发展和进步,并非不可解决。我们要站在未来的历史长河中去思考,站在全国一盘棋的高度,结合能源迭代、粮食保障、生态短板,以及水能利用、水汽环流等自然规律,以前瞻性思维,全面、系统地深入研究,做到经得起历史的洗礼和检验,建成未来不过时、不淘汰、不后悔的千秋伟业。

【参考文献】:

〔1〕、百度文库《南水北调方略——问水大西北(第二版)》P1-32

〔2〕、百度文库《系统思维,科学构建国家水网大动脉简要分析报告》P41-43

〔3〕、百度文库《系统思维,科学构建国家水网大动脉简要分析报告》P52-54

最新动态

- BCPVT光伏瓦建筑源储荷充一体化解决方案荣获广州汽车专利转化运用大赛优秀奖 2024-12-06 18:00:00

- 建筑+光伏,变得如此简单! 2024-10-18 09:38:18

- 科学构建适应我国高质量发展的国家水网大动脉 2024-03-03 23:05:21

- 科学解决黄河流域、华北平原高质量发展用水的建议 2024-02-04 22:17:28

- 如何推动 水网绿色发展 2024-02-04 22:05:41

- 统筹水土气能诸要素,建设绿色低碳国家水网大动脉 2024-02-04 21:15:02

- 南水北调工程应经得起历史和实践检验 2024-02-04 20:25:45

- 第三次全国国土调查主要数据成果发布 2024-02-04 17:43:41

- 科学构建能源安全、粮食安全、生态安全的 国家水网大动脉 2024-02-04 15:19:49